Regisseurin Ilaria Lanzino im Portrait

von Maike Graf

„Jung“: ein Wort mit einem ähnlich breiten Bedeutungsspektrum, wie die Meinungen zu einer Operninszenierung bei einem großen Auditorium auseinandergehen. In manchen Kontexten meint der Begriff „schön“, „frisch“, „neu“ und „frei“. Wieder andere denken an „nicht so erfahren“ – als hätte das karrieristisch „Junge“ noch nicht genügend Lebenszeit gehabt, alle wichtigen (alten) Bücher zu lesen. Auf der einen Seite wünscht man sich Stars und das Altbewährte. Auf der anderen ist „jung“ aber genau das, was die Kulturbranche braucht – mit Formaten für Kinder und Jugendliche oder auch experimentellen Publikumssituationen. Manchmal ist „jung“ also mit einem gleichgültigen Mundzucken versehen und manchmal mit strahlenden, faszinierten Funken in den Augen.

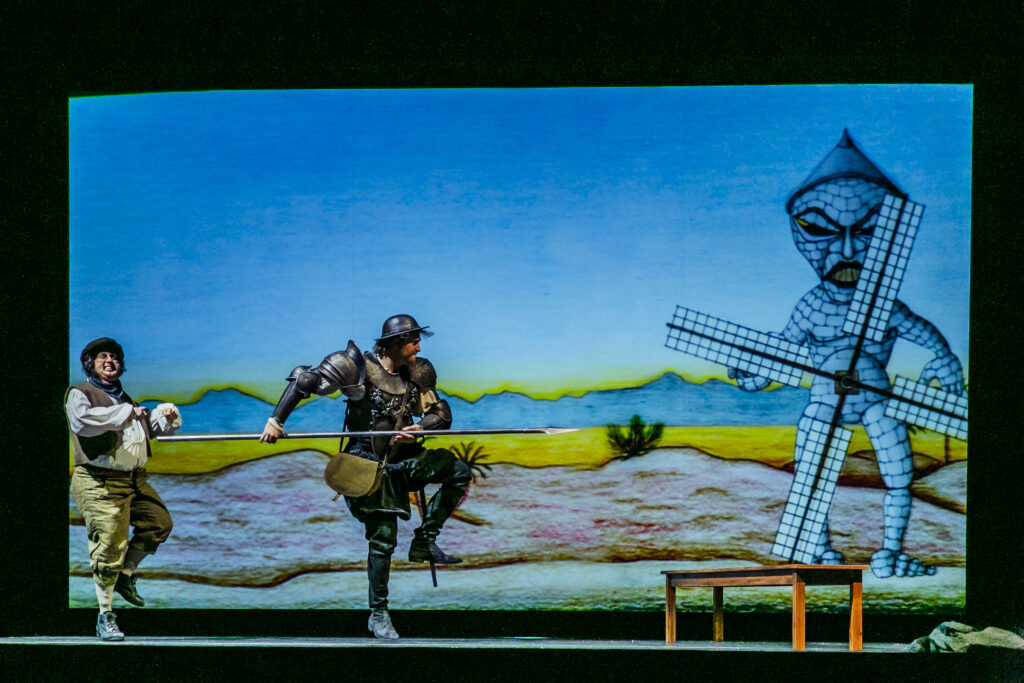

Die Regisseurin Ilaria Lanzino ist „jung“. Weil sie 30 Jahre alt ist, weil sie in mancher Hinsicht Regie-Debütantin ist, aber auch weil sie spritzig und agil auftritt. Dass das irgendwann irrelevant wird, erlebe ich Ende Oktober 2020 bei einer Probe zu Manuel de Fallas Stück „Meister Pedros Puppenspiel“ an der Deutschen Oper am Rhein. Hier passieren oft viele Dinge gleichzeitig: Gerade spielt die Regisseurin, über eine Breite von sechs Opernsitzen hinweg, einem Darsteller auf der Bühne eine Geste vor. „Grööößer!“ ruft sie dabei über den halben Zuschauerraum. Während daraufhin wieder die Probenmusik erklingt, wendet sie sich, mit einer Stimme in Zimmertemperatur, an ihre Puppentheaterregisseure, spricht leise zu ihren Regieassistenten, was gleich an der Szene verändert werden muss, und sprintet dann, von jetzt auf gleich, doch auf die Bühne, um mit dem Darsteller die gerade geprobte Szene zu reflektieren. Ich habe schon lange keine Regieführenden mehr rennen sehen. Aber das ist Lanzino, die eher über die Sitzreihen springen würde, als langsam und gemütlich den ordentlichen Weg über den Bühnenzugang zu wählen oder gar jemand anderes zu schicken. Bei dieser Power fragen sich die Probenden an diesem Tag nicht, wofür das Stück jetzt eigentlich „tipptopp“ gemacht wird, so der Anspruch der Regisseurin, obwohl die Premiere im November 2020 vorerst entfallen muss.

„Allora!“

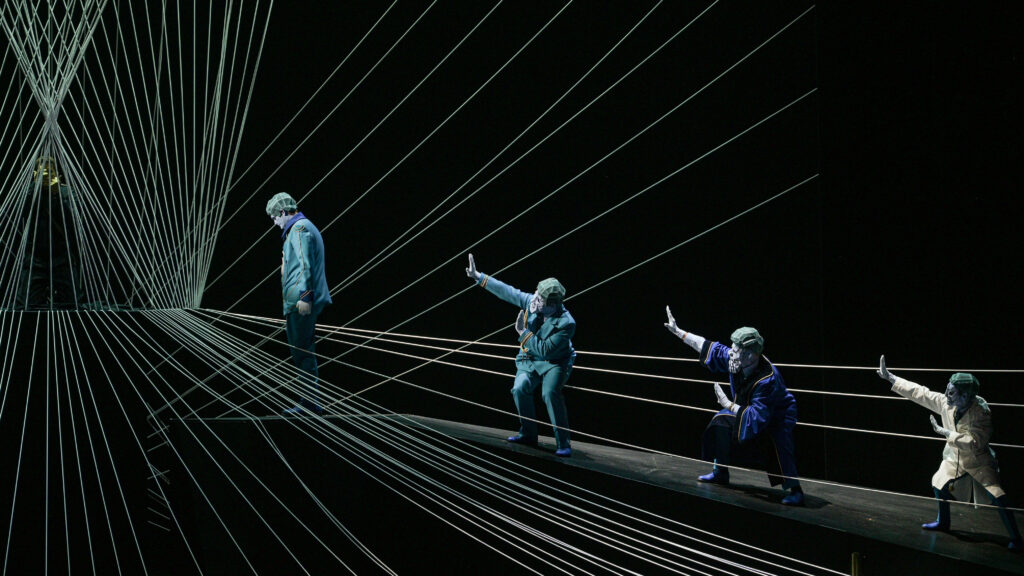

Es ist nicht die einzige Corona-bedingte Extremsituation für Ilaria Lanzino in dieser Spielzeit. Die letzte ging allerdings ein wenig besser für die Regisseurin aus. Ihre Inszenierung von Viktor Ullmanns „Der Kaiser von Atlantis“ erwuchs (durch die Verschiebungen aufgrund der ersten Bühnenschließungen) von einem Doppelabend in dem Format „Young Directors“ der Deutschen Oper am Rhein nicht nur zur alleinig abendfüllenden Oper, sondern auch zur Eröffnung einer Spielzeit, auf die viele Opernliebhaber so sehnsüchtig gewartet hatten.

Auf die Frage nach ihrem Inszenierungsstil ruft sie „Allora!“, hüpft auf ihrem Stuhl in eine aufrechte Haltung und rückt sich selbst in eine erklärende Rolle, in der sie viel, aber elegant gestikuliert. Nachdem sie zufällig bei Spotify, wo sie oft nach neuem Repertoire stöbert, auf den „Kaiser von Atlantis“ stieß, musste sie sich eingestehen: „Das Stück ist besser als ich und alles, was ich daraus machen könnte.“ Was für sie heißt, es nicht aus einer arroganten Erhabenheit zwanghaft umzuinterpretieren. Bei anderen Stücken ist das ganz anders, „da muss ich das richtig knallhart neu interpretieren, weil sie Werte vertreten, die ich nicht im Geringsten teile“. So beispielsweise bei der Oper „Straszny Dwór“ („Das Gespensterschloss“) von Stanisław Moniuszko, dem Werk, mit dem sie 2020 den renommierten 11. Europäischen Opernregie-Preis (EOP) gewann. Dieses Stück aus dem 19. Jahrhundert vertritt Werte, die man heute als „männlich-chauvinistisch“ bezeichnen würde. Um sich zu distanzieren, wird Lanzino Symbole des polnischen Feminismus und Drag Queens auf die Bühne stellen, flüstert sie mir zu. Und ja, die Inszenierung soll bald auch in Polen, in Poznań, auf die Bühne kommen – dem Land, das gerade seine LGBT-ideologiefreien Zonen verteidigt hat.

Wer also einen kleinsten gemeinsamen Nenner in den Inszenierungen von Ilaria Lanzino zu finden sucht, die sich von Kinderoper über Uraufführungen hin zu großer und schwergewichtiger Oper erstrecken, der entdeckt ihn in der Spielfreude der Darstellerinnen und Darsteller ihrer Produktionen. Das ist kein Zustand, in dem es darum geht, wie viel Spaß von der Bühne strömt, und auch keiner, der die Motivationsfähigkeit der Regisseurin ausdrückt. Nein, die Sängerinnen und Sänger in den Produktionen von Lanzino schauspielern unglaublich gut! Eine Aussage, die in Bezug auf Oper nicht immer fällt.

Probenabhängig

„Ich gebe im Wort ‚Musiktheater‘ der Musik nicht automatisch die höhere Bedeutung. Die Musik darf natürlich nicht kaputtgemacht werden und es muss im Spielen auch eine Temperaturbalance geben. Aber es ist trotzdem das Wichtigste, dass die Szene lebendig ist“, beteuert die Regisseurin. Sogar im Gespräch hat sie eine derartige Ausdrucksstärke, dass man manchmal vergisst, in der Opernkantine und nicht auf der Bühne zu sitzen. An erster Stelle steht für Ilaria Lanzino, den Singenden ihre Charaktere „sehr sehr“ bewusst zu machen und gemeinsam die kleinsten Gesten, genauesten Gesichtsausdrücke und sogar Hand- oder Fußstellungen zu spitzen. Etwas, was sie nicht nur zuhause in ihrem Regiebuch plant, sondern gemeinsam vor Ort erarbeitet. Manchmal auch mit viel Mühe, weil das Schauspiel kein so großer Teil des Bildungsbetriebs sei, „der sehr auf Stimmenpornographie fokussiert ist“, kritisiert sie mit dem Begriff von Regisseur Peter Konwitschny, der den Fokus auf rein klangliche Befriedigung anprangert.

Müde ist Ilaria Lanzino bei diesen intensiven Proben aber nie. Sie hat nicht einmal einen Hauch von Augenringen, obwohl sie in der letzten Zeit drei Dienste gemacht hat, um die zwei Besetzungen für „Meister Pedros Puppenspiel“ einzustudieren und das Wort Urlaub eigentlich nicht kenne, wie sie sagt. „Ich bin probenabhängig“, beschreibt sie den rauschartigen Zustand, den die Bühne in ihr auslöst. „Die Proben sind wie eine Droge für mich.“ Und wenn sie einmal nicht arbeitet? „Eigentlich tue ich nur so, als würde ich nicht arbeiten“, lacht sie. „Ich gehe dann ins Kino, ins Theater oder schaue zuhause einen Film und lasse mich inspirieren.“ Die Regisseurin zwinkert, während sie gefüllt von Spannung über ihr arbeitsdurchzogenes Leben schwärmt, das ihr die größte Inspirationsquelle ist: „Du musst leben, um auch lebendige Menschen zu inszenieren.“

Von wiehernden Pferden zur Regie

Dass die Sängerinnen und Sänger ihr vertrauen und sich, gerade im Spielen, über ihre eigenen Grenzen pushen lassen, liegt daran, dass Lanzino weiß, wovon sie spricht. Sie hat nämlich selbst Gesang studiert. Ein Bachelor und ein Master, das passiert nicht aus Versehen. Heute lacht sie darüber, dass es eher Glück war, bereits mit 16 und noch während der Highschool am Provinzkonservatorium in Lucca angenommen zu werden; bei Giovanni Dagnino, einem Lehrer, der seine Studierenden gerne mit besonders viel unterschiedlichem Repertoire beschäftigt. Die Regisseurin, die so aufs Schauspielern setzt, nimmt auch in unserem Gespräch immer wieder verschiedene Rollen ein und spielt mir die Szene ihrer Aufnahmeprüfung vor: „Beim Vorsingen muss der einzige Bewerber neben mir ein wieherndes Pferd gegeben haben. ‚Singen Sie bitte!‘ – ‚Hüüüüooopffff.‘ – ‚Vielen Dank, der Nächste!‘ Und dann komme ich und singe halb schief eine Aria antica. Sie fragten sich wohl: ‚Nehmen wir das wiehernde Pferd oder das halbtalentierte Mädchen? Na gut, dann eben das Mädchen. ‘“

„Das Gesangsstudium war sehr leidenschaftlich, ich habe oft die Highschool geschwänzt, um ins Konservatorium zu gehen“, schmunzelt sie in sich hinein. Aber nach einer Hospitanz bei Benedikt von Peters „Aida“ in Berlin habe sie sich dann für die Regie entschieden. Bis dahin wollte sie für ein weiteres Gesangsstudium nach Köln, aber das Singen sei immer mehr ein „Schauen wir mal, wie es kommt“ gewesen. Als sie das realisierte, sattelte sie um – auf das Metier, in dem sie sich tatsächlich durch die „bigger vision“ der Oper wühlen kann und nicht nur eine Partie lernt und nicht weiß, was im zweiten Akt passiert. „Jetzt springe ich nicht ab, die Regie ist mein Traumjob und mein Leben. Aber das Singen hilft mir trotzdem sehr sehr bei meiner Arbeit, weil ich konkrete Lösungen aus dieser Erfahrung einbringen kann. Beispielsweise, an welchen Stellen die Singenden atmen können, damit sie meine Ideen realisieren.“

Die Frage, ob es bei der ganzen Liebe zum Schauspiel dann nicht viel eher das Sprechtheater ihr Metier gewesen wäre, braucht man daraufhin auch nicht mehr zu stellen. Denn es war immer die Musik, seitdem sie mit acht Jahren das erste Mal Offenbachs „Les contes d’Hoffmann“ auf der Anlage ihrer Mutter gehört und sich dann durch die Kirchenmusik und Mozarts „Requiem“ unwiderruflich in die Welt der Musik verliebt hatte.

„Sehr sehr“

Ist Ilaria Lanzino jetzt jung oder etabliert? Wie ist sie im Vergleich zu den „gräulichen Urgesteinen“ zu positionieren? Ehrlich gesagt gibt es so viele Dinge, die sie besser beschreiben, als sie als „jung“ zu charakterisieren, was auch immer das heißen mag. Vielleicht sollten wir das Wort, bei dem sich sowieso jeder und jede für eine eigene Interpretation entscheiden kann, beiseitelegen und stattdessen sagen: Ilaria Lanzino ist energiegeladen, temperamentvoll, fantasiesprudelnd, hemmungslos. Und was sie noch charakterisiert, ist ihre große liebevolle und respektvolle Geste gegenüber der Bühne, der Oper und der Regie. Auch dass sie jede Kollegin und jeden Kollegen beim Namen nennt oder dass sie immer „sehr sehr“ sagt, um einen Umstand zu verdeutlichen, denn die einfache Form reicht einfach nicht.

„Sie singt und spricht und tanzt mit einer Freude, Hingabe und ganzen Körperlichkeit, dass man nur staunt – und das alles unterfüttert mit fachlicher Kompetenz“, erkennt Regisseur Axel Köhler bereits in ihrer Zeit als Regieassistentin seiner „Fledermaus“-Produktion an der Deutschen Oper am Rhein. Charakteristika, die sie auch heute noch auszeichnen.

„I’m here to watch your art!“, ruft Tenor David Fischer von der Bühne, um zu erklären, warum er da ist, obwohl seine Szene gar nicht mehr geprobt wird. „Love you!“, ruft Lanzino zurück. Ob es nun ihr großartiger „Kaiser von Atlantis“ ist, die Corona-bedingt verschobene Produktion von „Meister Pedros Puppenspiel“ oder ihr „Gespensterschloss“, das nach Polen auch in Wiesbaden zur Aufführung kommen soll: We should be there to watch her art!