Intendant Heribert Germeshausen über Dortmunder (Theater-)Strategien im Corona-Jahr 2020

Die Oper Dortmund legt gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für Musiktheater (fimt) der Universität Bayreuth ein Buch mit dem Titel „Oper 2020. Eine Dokumentation aus der Oper Dortmund“ vor. Im Fokus: die Bestandsaufnahme ästhetischer sowie kulturpolitischer Dortmunder (Theater-)Strategien aus dem Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres. Regisseurinnen und Regisseure sowie Mitarbeiter des Hauses kommen ebenso zu Wort wie der städtische Kulturdezernent, der Composer in Residence Thierry Tidrow und Ensemblemitglieder der Jungen Oper. Wir unterhalten uns mit Intendant Heribert Germeshausen über die Motivation, das Corona-Jahr 2020 zum Inhalt eines Buches zu machen, Visionen seiner Dortmunder Intendanz sowie ästhetische und betriebswirtschaftliche Wege durch die Pandemie.

Interview Florian Maier

Hinter „Oper 2020“ steht die Idee einer „Momentaufnahme in Echtzeit“. Es verwundert ein wenig, dass die Chronologie der Ereignisse im August 2020 abbricht, das Buch aber erst jetzt erscheint – mehr als ein halbes Jahr später, inmitten einer noch viel schwerwiegenderen zweiten pandemischen Welle, die Sie nicht mehr berücksichtigt haben. Ist Ihre Publikation ein reines Zeitdokument fürs Archiv?

Es braucht natürlich immer einen gewissen Vorlauf, bis ein Buch korrekturgelesen ist und die weiteren Produktionsschritte abgeschlossen sind. Wir wussten in dieser dynamischen Situation nicht, ob nach der zweiten auch noch eine dritte Welle kommt. Und hatten deshalb die Sorge, dass der Band immer nur einen Zwischenstand abbildet, wir ihn immer wieder verschieben würden und am Ende dann doch ganz auf Eis legen. Dabei bleiben die Fragen, die wir in „Oper 2020“ behandeln – nämlich in erster Linie, wie wir mit der Situation umgehen – ja ganz grundsätzlich. Graduell stellen sie sich vielleicht etwas verschärft, aber im Prinzip ändert sich nur, dass man letztlich sechs oder acht Produktionen statt vier anpassen muss. Das Buch enthält als kleinen Nachtrag eine Mail, die ich am 14. Oktober 2020 an unser gesamtes Ensemble verschickt habe. Darin habe ich die geplanten Anpassungen für die zweite Hälfte der laufenden Spielzeit erläutert. Im Ergebnis entspricht diese Mail auch heute noch fast unserem Status quo, lediglich eine weitere Oper mussten wir seitdem noch in die nächste Spielzeit verschieben. Alle anderen Produktionen sind so abgesichert, dass wir sie auf jeden Fall zeigen können – es sei denn, irgendjemand schließt die Theater bis zur Sommerpause komplett …

Würden Sie die Publikation also als eine Art „Gebrauchsanweisung“ an Strategien und Ideen beschreiben, deren Lektüre sich auch für andere Häuser lohnt?

Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die irgendwelche generellen Empfehlungen zum Schließen und Öffnen der Häuser geben. Eine andere Gruppe – darunter auch ich – hat etwas verständnislos darauf reagiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder nur für seine Situation vor Ort sprechen sollte, eine Handreichung für andere Häuser betrachte ich als nicht wirklich zielführend. Das Buch ist insofern eine Situationsbeschreibung aus unserem Theater. Vielleicht erkennen sich andere darin wieder, entwickeln für ihre Häuser ähnliche Strategien. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass sich das Infektionsgeschehen, die Rechtsträgersituation, die maßgeblichen Entscheider im Kulturdezernat und der Stadtkämmerei bis hin zum Finanzministerium regional oft sehr voneinander unterscheiden. Gerade deshalb ist es kaum möglich, Handlungsempfehlungen für andere abzuleiten.

Sie leiten die Oper Dortmund unter dem Arbeitstitel „Ruhr-Oper 21“ – und setzen in Ihrer Intendanz auch stark auf partizipative Formate, die im Buch erläutert werden und ganz auf die Soziokultur der (Stadt-)Gesellschaft in lebendigem Austausch mit den Menschen vor Ort zugeschnitten sind. Verkompliziert dieser logistisch aufwendige Ansatz das Manövrieren durch die Krise?

In diesem Bereich erweist sich Corona als besonders problematisch. Letztlich steuert die Pandemie jetzt die einzelnen Projekte. Wir fragen uns bei jedem Format, ob wir es trotz der aktuellen Umstände realisieren können und ab welchem Zeitpunkt wir es verschieben müssen. Dahinter verbergen sich allerdings oft mehrdimensionale Auswirkungen. Denn auf der anderen Seite haben wir mit „Sounds of Dortmund“ jetzt ein Live-Konzept in ein Filmprojekt umgewandelt, das die Sichtbarkeit der Oper untermauert. Der Film war einer der größten Erfolge unseres Online-Spielplans und stieß auch im Kulturdezernat der Stadt auf große Begeisterung. Ein Projekt wie dieses trägt also auch zur Legitimation des Hauses in einer Zeit bei, in der alle öffentlich-rechtlichen Institutionen nochmals besonders kritisch auf dem Prüfstand stehen.

Auch die Nachwuchsarbeit liegt Ihnen sehr am Herzen – neue Impulse haben Sie etwa für die Junge Oper an Ihrem Haus angestoßen, die als eine der ersten im deutschsprachigen Raum über ein eigenes, spezifisches Ensemble verfügt. Mit „Beyond Opera – Ein Festival für Entdecker*innen“ planen Sie darüber hinaus ein Outreach-Festival, das neue Besucherschichten für das Musiktheater begeistern soll. Ist Vermittlungsarbeit während der Krise überhaupt sinnvoll umsetzbar?

Gegenwärtig versuchen wir das über digitale Kanäle, da wir natürlich nicht in die Kindergärten und Schulen gehen können. Unsere Theaterpädagogik hat gerade ein Opern-ABC entwickelt, das im Februar/Anfang März produziert wird. Das Ganze ist nachhaltig angelegt, wir werden es auch nach Corona noch drei, vier Jahre im Internet anbieten. Wir wollen Kindern und Jugendlichen damit die Theaterwelt in einem Fünf-Minuten-Format mit 26 Folgen näherbringen: Was ist ein Opernhaus, was ein Philharmonisches Orchester? Wir geben Einblicke in unsere Produktionen, machen mit berühmten Komponisten wie Mozart vertraut und zeigen auch die Arbeit in den Werkstätten. Das Opern-ABC ist einerseits allgemeingültig konzipiert, andererseits durch Beispiele aus der Oper Dortmund aber auch regional verankert. Leitende Figur ist ein Mädchen, das in ein geheimnisvolles Zimmer kommt, durch einen Bilderrahmen in unser Opernhaus fällt und dann die ganze Institution erkundet. Unsere neuen digitalen Räume betrachte ich als zusätzliche wichtige Spielstätten und Kommunikationskanäle – ersetzen können sie eine große Opernbühne „im richtigen Leben“ aber nicht. Erst bei der Rückkehr ins Analoge kann die Kunstform Oper wieder ihren ganzen Zauber entfalten.

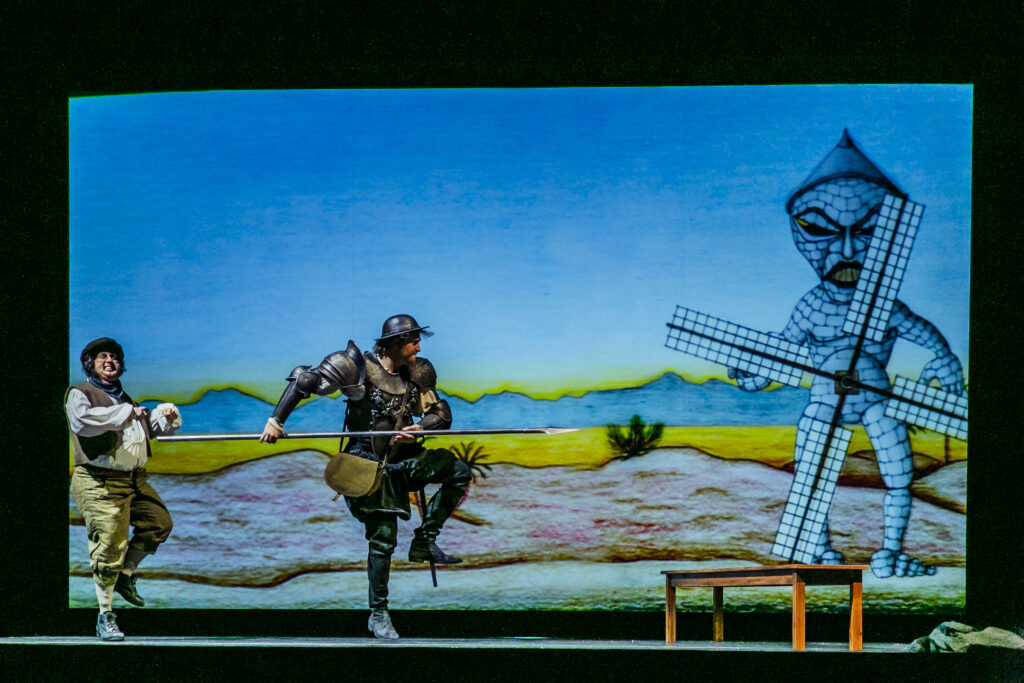

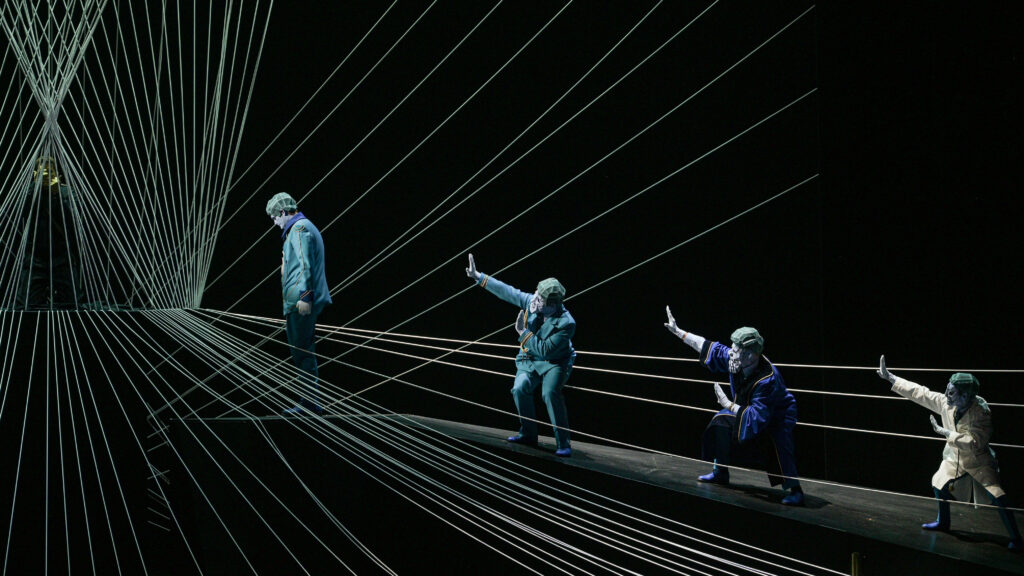

Stichwort analoge Strategien: In „Oper 2020“ kommen unter anderem Regisseure wie Nikolaus Habjan und Martin G. Berger wie auch Ihr Technischer Direktor, die Leiterin der Kostümabteilung und Ihr Composer in Residence Thierry Tidrow zu Wort. Gab es Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Positionen, die Sie besonders überrascht haben?

Auf jeden Fall die Flexibilität, Kreativität und Hilfsbereitschaft, mit der die einzelnen Abteilungen auf die neue Situation reagiert haben und die sich hoffentlich auch im normalen Alltag erhalten wird. Ein großer Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollte unbedingt weiterarbeiten, natürlich unter sicheren Bedingungen. Die Initiativen reichten vom Maskennähen bis zur Produktion eines Hörspiels, eine Idee aus der Mitte unseres Jungen Ensembles. Berührt hat mich auch die Erkenntnis, was mit mobilen Formaten dann doch erreichbar ist. Mit unserem Opernensemble waren wir beispielsweise in einer Justizvollzugsanstalt und hatten dort einen sehr emotionalen Auftritt. Empfangen wurden wir mit vielen Buhrufen, am Ende haben wir den Pausenhof unter großem Applaus wieder verlassen. Im Grunde ist ein Zwischenergebnis auf jeden Fall die starke und heilende Kraft der Musik. Das führt nochmals neu vor Augen, wie sinnvoll und wichtig das ist, was wir hauptberuflich tun.

Kurz vor den erstmaligen Theaterschließungen machte Peter Konwitschnys Inszenierung von Aubers Oper „La muette de Portici“ an Ihrem Haus Schlagzeilen als „Geisterpremiere“, die gerade noch rechtzeitig vor knapp 25 Journalistinnen und Journalisten aufgeführt wurde – um dann bis dato in der Versenkung zu verschwinden. Durch den noch wesentlich längeren Lockdown im Winter 2020/21 droht inzwischen vielerorts ein Premierenstau – gerade auch im Musiktheater mit seinem langen Planungsvorlauf. Wird der Pandemie auch Fertigproduziertes zum Opfer fallen, das nachträglich überhaupt nicht mehr zur Aufführung gelangen kann?

Das ist tatsächlich nur beim genannten Werk der Fall. Es sind inzwischen noch eine Reihe weiterer Produktionen premierenreif, die wir alle „einfrieren“ und zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorstellen. Sehr schwierig sind die sechs Jahre meiner Dortmunder Intendanz. Ich hatte sie komplett durchgeplant, mit Festivals wie dem Wagner-Kosmos und vielen aufeinander Bezug nehmenden Premieren – im Prinzip gedacht als eine Art „Gesamtkunstwerk“. Darin eine neue sinnvolle Ordnung zu bringen, war nicht ganz leicht, ist aber jetzt im Großen und Ganzen gelungen. Wir mussten einige wenige Produktionen in den letzten beiden Spielzeiten absagen, für die allerdings noch keine Regieteams engagiert waren. Es gab einen einzigen weiteren Fall, wo sich ein Regievertrag leider nicht mehr realisieren lässt. Insgesamt sind es mittlerweile sieben Produktionen – im Prinzip eine gesamte Spielzeit – die wir bis 2024 in einer sinnvollen Reihenfolge nachholen müssen.

Damit wandert unser Blick von der Kunst zum Management: Als Kind wollten Sie lange Zeit Dirigent werden, haben dann Jura und Betriebswirtschaftslehre studiert – um schließlich doch beruflich in der Oper Fuß zu fassen. Ein Umweg mit Perspektiven, die Ihnen gerade jetzt besonders weiterhelfen?

Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Was allerdings im Rückblick wie eine langfristige Strategie wirkt, kam tatsächlich eher durch unterstützende Zufälle zustande. Es war bei mir wie bei vielen Kindern und Jugendlichen aus kulturinteressierten Familien, in denen es keine Künstler gibt: einerseits die große Begeisterung, andererseits aber auch die elterliche Sorge, ob das eigene Kind wirklich in einer solch unsicheren Branche arbeiten sollte. Während meines Jura-Studiums habe ich es dann eine Zeit lang nicht mehr ertragen, in die Oper zu gehen, weil sie ohne mich stattfand und ich sie nicht einfach als Zuschauer genießen konnte. In einem Prozess, der sich über anderthalb Jahre erstreckte, habe ich realisiert, dass ich Oper wirklich selbst gestalten muss, um glücklich zu sein. Deshalb habe ich über Umwege all meine Praktika in Opernhäuser gelegt. Als Quereinsteiger war es anfangs sehr schwierig, weil ich für die klassischen Einsteigerpositionen als überqualifiziert galt und für die nächsthöheren dann schon mangelnde Berufserfahrung hatte. Insofern bin ich sehr froh und dankbar, dass mir der Einstieg über die Dramaturgie geglückt ist. In der jetzigen Situation hilft mir mein Hintergrund tatsächlich sehr, gerade auch im Gespräch mit Sponsoren oder Finanzpolitikern. Das sind die Kommilitonen, mit denen ich von der Denkweise her in meinem BWL-Studium sehr viel zu tun hatte und bei denen grundsätzlich – anders vielleicht als bei Jura-Studenten – ein kulturelles Interesse deutlich weniger stark ausgeprägt ist. Insofern hat mir meine Studienzeit einen wertvollen Einblick in die Denkweise von Menschen, die nicht so kulturaffin sind, ihre Ausbildung und Argumentationsweise gewährt. Durch dieses Wissen kann ich natürlich auch Strategien für den persönlichen Umgang entwickeln. Und das wird sich zukünftig sicher als hilfreich erweisen.

EMPFEHLUNG

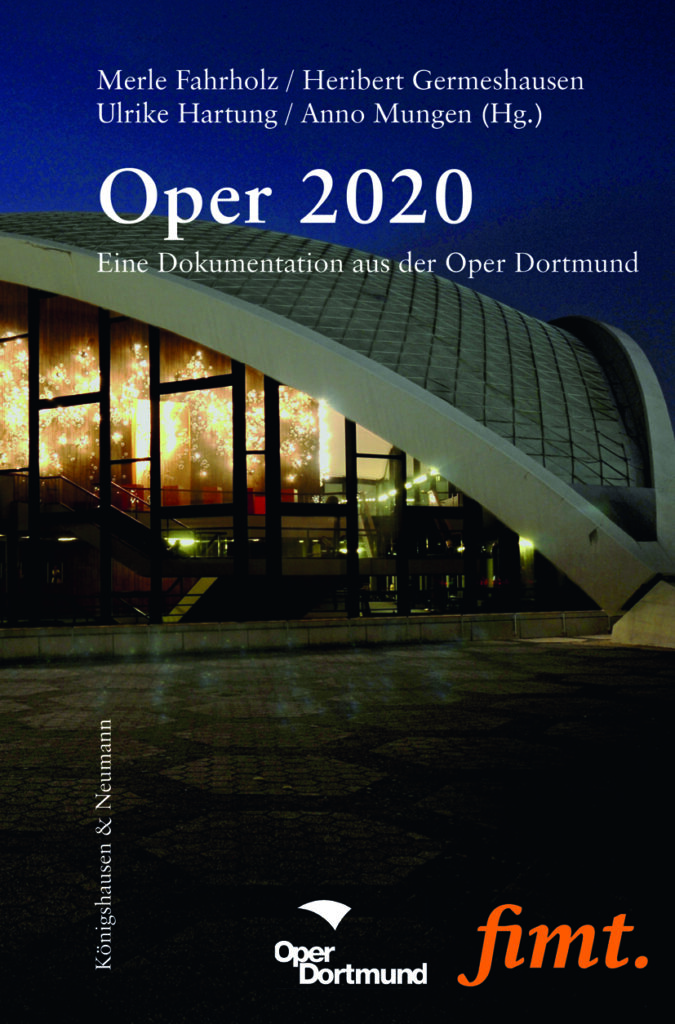

Merle Fahrholz, Heribert Germeshausen, Ulrike Hartung, Anno Mungen (Hg.): „Oper 2020. Eine Dokumentation aus der Oper Dortmund“

212 Seiten, Königshausen & Neumann