Category: Beiträge 2025

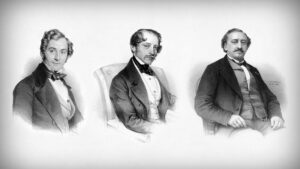

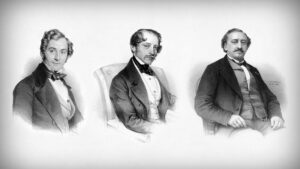

Die Altmeister des Komischen

Einst viel gespielt, heute fast vergessen: Gedanken zur Geschichte des heiteren Musiktheaters

„Die Nähe des Todes hat viel mit Oper zu tun“

In Chemnitz wird der DDR-Kultroman „Rummelplatz“ zur Oper

Zum Beispiel: Chicago

Missy Mazzolis „The Listeners“ an der Lyric Opera zeigt, wie „Oper der Zukunft“ aussehen könnte. Und wie man sein Publikum für moderne Kompositionen begeistert

Ich brauche Freiheit!

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber lebt seinen Künstlertraum – zwischen Wien und Hamburg, zwischen Familie, Berufung,

Herkunft und Identität

Archiv

Die Altmeister des Komischen

Einst viel gespielt, heute fast vergessen: Gedanken zur Geschichte des heiteren Musiktheaters

„Die Nähe des Todes hat viel mit Oper zu tun“

In Chemnitz wird der DDR-Kultroman „Rummelplatz“ zur Oper

Zum Beispiel: Chicago

Missy Mazzolis „The Listeners“ an der Lyric Opera zeigt, wie „Oper der Zukunft“ aussehen könnte. Und wie man sein Publikum für moderne Kompositionen begeistert

Ich brauche Freiheit!

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber lebt seinen Künstlertraum – zwischen Wien und Hamburg, zwischen Familie, Berufung,

Herkunft und Identität