Einst viel gespielt, heute fast vergessen: Gedanken zur Geschichte des heiteren Musiktheaters

von Dietmar Langberg

Komödiendichter und Komponisten komischer Opern setzen auf das Prinzip Lachen: ein menschliches Bedürfnis und zumeist Ausdruck von Freude – worüber man lacht, das ist komisch. Allerdings besitzen Menschen sehr unterschiedlichen Humor. Die Abweichung von einer Norm wirkt komisch, ebenso die Diskrepanz zwischen dem Anspruch eines Menschen und dem nicht vorhandenen Vermögen, diesem zu entsprechen. Lachen grenzt auch aus: Die Lachenden bilden eine Gruppe, zu der sie oder er, über die gelacht wird, nicht gehört. So gesehen ist Lachen ein (a)sozialer Vorgang. Ändern sich Normen, ändert sich das Lachen. Werden Erwartungen nicht erfüllt, kann auf eine Situation nicht adäquat reagiert werden – auch das reizt zum Lachen oder sogar zu bösartigem Spott. Das Lachen kann provoziert, aber nicht immer gelenkt werden, denn es ist irrational, willkürlich und anarchisch. Das ist ein Problem für die Theaterkunst: Sie kann mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln Komik anstreben, aber ob diese entsteht und angenommen wird, ist keinesfalls sicher.

In komischen Opern basiert die Wirkung auf dem Libretto und dessen musikalischer Umsetzung und Ausdeutung sowie auf dem Spiel der Akteure und ihrem Timing; hinzu kommen Regieeinfälle. Komische Opern sind aber mehr als nur die Abfolge heiterer Szenen und das Auftreten lustiger Personen. Es gibt Momente auch der Besinnung, der lyrischen Reflexion oder sogar der Trauer, bis sich alles positiv löst, jedenfalls für die meisten Beteiligten. Einige Verlierer bleiben immer zurück, die gute Miene zum für sie bösen Spiel machen müssen.

Charaktermasken und Singspiele

Die Geschichte des heiteren Musiktheaters begann im frühen 17. Jahrhundert in Rom und Venedig als Opera buffa. Ihre Komponisten nutzten die Typen und Charaktermasken der Commedia dell’arte und adaptierten die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten der Opera seria, die sie auch persiflierten. Einer der wichtigsten und heute noch bekannten Vertreter war Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) mit seiner Oper „La serva padrona“. In Frankreich entwickelte sich als Pendant zur Opera buffa die Opéra comique, allerdings mit dem Unterschied, dass in gesprochenen Dialogen die Handlung vorangetrieben wurde und nicht wie in der Buffa in Rezitativen. Beide Formen inspirierten deutsche Komponisten wie Johann Adam Hiller mit z.B. „Der Teufel ist los oder Die verwandelten Weiber“ (1766) oder Georg Benda mit „Der Jahrmarkt oder Lukas und Bärbchen“ (1775), eigene Singspiele zu schaffen. Viele dieser Singspiele waren jedoch textlich und musikalisch simpler als ihre Vorbilder aus Italien und Frankreich, weshalb kein Geringerer als Johann Wolfgang Goethe das Niveau heben wollte.

Dann kam Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“, uraufgeführt am 16. Juli 1782 in Wien – und setzte damit Standards, die fortan galten, an denen die Nachfolger sich messen mussten und gemessen wurden. Das Singspiel hatte sich in seiner einfachen Form überlebt, die weitere Entwicklung vollzog sich in Richtung der komischen oder auch phantastischen Oper wie bei Louis Spohr mit „Faust“ (1816) oder Carl Maria von Webers „Freischütz“ (1821).

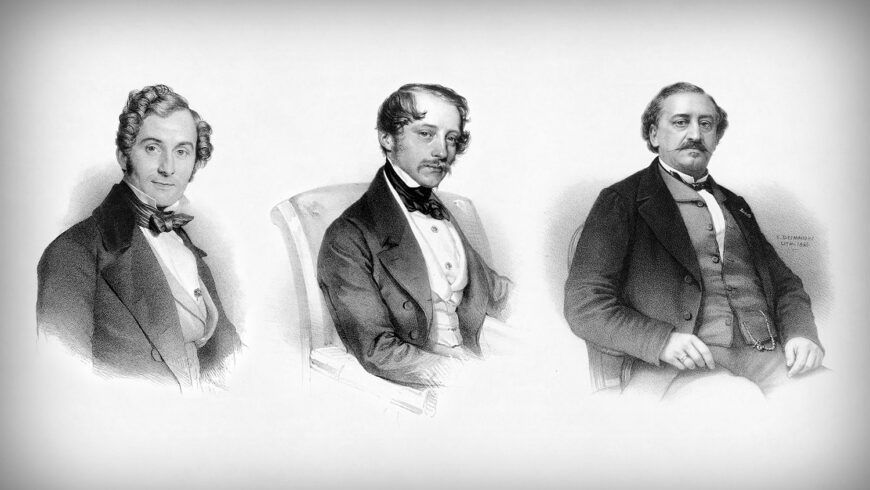

Drei Karrieren, eine Generation

Mit Albert Lortzing (1801-1851), Otto Nicolai (1810-1849) und Friedrich von Flotow (1812-1883) traten drei Komponisten aus einer Generation hervor, die bis heute als Hauptvertreter der komischen Oper in Deutschland gelten. Ihre Werke wurden jahrzehntelang viel gespielt, waren Kassenmagneten, unterhielten Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern, bereiteten ihnen Hörgenuss und brachten sie zum Lachen. Jahrzehnte später kam noch der Deutsch-Italiener Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) hinzu (u.a. mit „Die neugierigen Frauen“). Natürlich gab es weitere Komponisten heiterer Bühnenwerke wie Hermann Goetz mit „Der Widerspenstigen Zähmung“ (1874) oder Hugo Wolf mit dem „Corregidor“ (1896), doch die drei zuerst Genannten prägten das Genre.

Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft und verschiedenen Lebensläufen schufen sie Opern mit etlichen Gemeinsamkeiten, die hier nur grob skizziert werden können. Alle drei orientierten sich an Mozart, an der Opera buffa und Opéra comique. Die Gesangsmelodik ist bei Lortzing entsprechend dem sozialen Stand der Figuren lied- oder arienhaft, hat in den kunstvollen Ensembles Konversationscharakter. Bei Nicolai, der einige Jahre in Italien lebte und wirkte, sind die Gesänge dem Belcanto, der Opera buffa und der Opera seria verpflichtet und sehr virtuos. Flotow verband liedhaften mit ariosem Ausdruck, versah die Abschlüsse mit Spitzentönen, Trillern und Koloraturen, vergleichbar mit Nicolai, der als deutscher Donizetti galt.

Die Mehrzahl der Opern von Lortzing, Nicolai und Flotow – es gibt allerdings Ausnahmen wie Lortzings „Regina“ oder Nicolais „Il templario“ – sind Liebesgeschichten, mit Nebenhandlungen verknüpft. Sie bilden eine Mischung aus interessanten Bühnenfiguren, die oft mehr als Typen sind, effektvollen Situationen und viel Gefühl bis hin zur Sentimentalität. Es gibt auch Momente der Besinnung, des Erschreckens und der Verunsicherung.

Gemeinsam ist den Opern der drei Komponisten das Prinzip der Nummerndramaturgie. Aber während Lortzing und Nicolai Arien, Duette, Ensembles und Chorszenen mit Ballett mit gesprochenen Dialogen wie in der Opéra comique und im Singspiel verbanden, in ihnen die Handlung entwickelten, nutzte Flotow Rezitative wie in der Opera buffa. Er teilte nicht die Meinung von Lortzing und Nicolai, dass die deutsche Sprache nicht flexibel genug für Rezitative sei.

Die Auswahl der zu vertonenden Geschichten nahmen Lortzing, Nicolai und Flotow jeweils anders vor. Für Lortzing erschienen Schauspiele, die ihre Bühnentauglichkeit bewiesen hatten, aber vom Publikum wieder vergessen worden waren, am geeignetsten, vor allem wenn sie Rollen hatten, die „selbst von geringen Theatersubjekten nicht totzumachen“ wären. Viele dieser Stücke hatte er als Darsteller kennengelernt und erprobt. Nicolai besaß einen ausgezeichneten literarischen Geschmack, seinen „Lustigen Weibern“ lag die gleichnamige Komödie von William Shakespeare zugrunde, seiner Seria „Il templario“ der Roman „Ivanhoe“ von Walter Scott. Flotow verwendete am Anfang seiner Karriere Libretti, die bereits andere Komponisten vertont und damit ihre Tauglichkeit bewiesen hatten wie „Pierre et Cathrine“, zuvor von Adolphe Adam musikalisiert. Später bevorzugte er Originallibretti wie zu „Alessandro Stradella“ und „Martha“, die Friedrich Wilhelm Riese verfasst hatte.

In der Orchesterarbeit orientierten sich Lortzing, Nicolai und Flotow an Mozart, aber auch an Joseph Haydn. Lortzing und Flotow nahmen dazu Anregungen aus der Opéra comique auf. Nicolai weilte, wie bereits angemerkt, mehrere Jahre in Italien und galt dort neben Giuseppe Verdi als aufgehender Stern am Opernhimmel. Er verfügte über eine instrumentale Kunst, die ihn von den meisten anderen Opernkomponisten abhob.

Assoziationen zum Heute

So viel zu den artifiziellen Merkmalen und Vorzügen der komischen Opern aus Deutschland. Aber was können sie Interpreten und Publikum heute noch bieten? Diese Frage beantwortet sich vielleicht am besten, wenn einige konzeptionelle Ansätze für Inszenierungen zumindest angedeutet werden.

In Otto Nicolais „Lustigen Weibern von Windsor“ versucht der Schmarotzer Falstaff, Frau Fluth und Frau Reich sexuell und finanziell auszubeuten. Doch die Frauen wissen sich zu wehren, schlagen zurück und das mit List und Humor: eine Emanzipation von patriarchalischen Machtstrukturen, von denen sich auch Anna und Fenton befreien.

Lortzings „Waffenschmied“ inszenierte einst Peter Konwitschny in Leipzig als Gleichnis auf den Machtkompromiss zwischen Adel und Großbürgertum in Deutschland nach 1871. In „Zar und Zimmermann“ wird der Machtanspruch von Politikern mit dem Bürgermeister van Bett kritisiert und parodiert. Zar Peter spioniert, sein Namensvetter Peter Iwanow flüchtete vor dem Militärdienst in Russland. Da drängen sich Assoziationen zum Heute geradezu auf. Im „Wildschütz“ muss das junge Gretchen den älteren Schulmeister Baculus heiraten, um ihren Lebensunterhalt abzusichern. Baculus selbst ist arm, wildert deshalb und wird als Lehrer gekündigt. Es ist auch die Geschichte zweier Menschen in einer prekären Situation im Kontrast zu den Liebes-Wehwehchen von Adligen.

In Flotows „Alessandro Stradella“ wird die Titelfigur, ein historisch verbürgter Musiker und Komponist, von zwei Mördern verfolgt, die von ihrem Tötungsauftrag absehen, weil Stradellas Musik und Gesang sie berührt und umstimmt. Ist das nicht eine schöne Utopie über die Stärke von Kunst? In „Martha“ scheint für Lady Harriet nur harte Landarbeit noch ein Nervenkitzel zu sein, um die Langeweile aus einem privilegierten Leben zu vertreiben: ein Spiel mit Herkunft und gesellschaftlichen Rollen.

Und das musikalische Lustspiel „Die vier Grobiane“ von Ermanno Wolf-Ferrari? Die Geschichte handelt von vier armseligen Männern mit überholten Ansichten über Moral und Familie, die am Ende die Überlegenheit ihrer Frauen anerkennen müssen. Überhaupt sind es in vielen komischen Opern die Frauen, die klüger als ihre Männer sind, die die Fäden in den Händen halten und darauf hinarbeiten, dass vernünftige Lösungen gefunden werden für Konflikte, die keinesfalls nur aus Eitelkeiten, Missverständnissen und privaten Unglücken entstehen. Auch soziale Unterschiede liegen ihnen zugrunde, die kritisch behandelt werden.

Damit sind nur einige mögliche Ansätze für Interpretationen skizziert. Aktualisiert werden könnten die gesprochenen Dialoge, ebenso die Optik und die Ausdrucksformen des Spiels. Und noch ein Aspekt spricht für komische Opern: Sie verlangen die hohe Kunst des Zusammenspiels und Zusammensingens, das Eingehen auf die Bühnenpartnerinnen und -partner. Das kann erlernt und verfeinert werden.

Verkannt oder vergessen?

Die bei Regisseurinnen und Regisseuren so bevorzugten Darstellungen des Lebens als nur desaströs oder als düstere Dystopie sind mit den Opern von Lortzing, Nicolai, Flotow, Wolf-Ferrari und Co. wohl nicht ohne weiteres möglich. Liegt es vielleicht daran, dass die Bühnenwerke der Genannten nur noch selten – wenn überhaupt – zu sehen und zu hören sind? Unterschätzt man sie als biedermeierlich und daher belanglos? Hat man vergessen, dass Humor oft subversiv und doppelbödig ist? Oder ist das Vorurteil, Komik sei nur Unterhaltung, immer noch präsent? Es kann aber auch viel simpler sein, ist zu befürchten: Regisseure, Dirigenten und Dramaturgen kennen diese komischen Opern vielleicht auch einfach schlicht nicht mehr.

Der Blick in die Spielpläne der Theater zeigt, dass die einst viel gespielten Opern fast völlig fehlen. In der Saison 2023/24 z.B. wurde Nicolais Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ immerhin in Dresden (Staatsoperette), München, Wien und Wuppertal aufgeführt. Flotows „Martha“ konnte man in Frankfurt am Main erleben, Lortzings „Wildschütz“ und „Hans Sachs“ in Gera und in Leipzig. In der aktuellen Spielzeit, in die drei Jubiläen fallen – Lortzings 225. Geburtstag und 175. Todestag sowie Wolf-Ferraris 150. Geburtstag – gibt es noch weniger Inszenierungen. In Dresden und Augsburg sind Nicolais „Weiber“ angesetzt. Einzig die Oper und die Musikalische Komödie Leipzig gedenken mit einer Festwoche Lortzing, der hier einst seine wohl besten Lebensjahre verbrachte. Mit dem „Waffenschmied“, „Zar und Zimmermann“ und den selten gespielten Opern „Undine“ und „Regina“ werden im Frühjahr 2026 exemplarische Beispiele aus seinem Opernschaffen zu sehen sein.

Die Programm-Verantwortlichen sollten sich besinnen auf die Opern der Altmeister des Komischen, die nur scheinbar Patina angesetzt haben, die mit Humor, Ironie, Hintersinn, kritischem Blick und einprägsam-mitreißender Musik überzeugen. Sie halten den Menschen auch heute noch einen Spiegel vor, denn so sehr änderten sich diese nicht. Und wenn der Blick nicht erfreut, dann sei an Gotthold Ephraim Lessing erinnert, der darauf verwies, dass das Lachen wie ein Dragee wirke, welches die bittere Medizin der Selbsterkenntnis süß umhüllt.

Lortzing 26

Festival der Oper Leipzig

24. April bis 3. Mai 2026

u.a. mit Premieren von „Der Waffenschmied“ und „Regina“, Wiederaufnahmen von „Undine“ und „Zar und Zimmermann“ sowie dem Symposium „Das Verhältnis von Heiterkeit und Ernst in der Oper des 19. Jahrhunderts“

lortzing.oper-leipzig.de

Dieser Artikel ist eine Leseprobe aus unserer Ausgabe November/Dezember 2025