„Was würdest Du tun?“: Zum 125. Geburtstag stellt sich die Volksoper Wien mit dem Auftragswerk „Lass uns die Welt vergessen“ ihrer NS-Vergangenheit

von Florian Maier

Sie haben sich gefunden, allen Turbulenzen und Tränchen, allen Verwirrungen und Verwechslungen zum Trotz. Einer Fünffach-Hochzeit steht also endlich nichts mehr im Wege, die Operettenseligkeit schwingt sich auf zum großen Finale – und geht über in einen martialischen Marsch, während im Hintergrund historische Aufnahmen ausgemergelter KZ-Insassen projiziert werden und braungewandete Statisten mit Hakenkreuzbinden die Bühne beherrschen …

„Es blüht die süße Rebe,

Der Himmel ist so blau,

Viel tausend Jahre lebe

Der Zauber der Wachau!“

Am 14. Dezember 2023 begeht die Volksoper Wien ihren 125. Geburtstag. Direktorin Lotte de Beer und ihr Team hätten es sich einfach machen können: mit einer glamourösen Jubiläumsgala, einem gefälligen künstlerischen Potpourri, den üblichen wohlwollenden Reden aus Politik und Gesellschaft und vielleicht noch einer hübschen Begleitbroschüre fürs heimische Regal. Schnell auf die Beine gestellt, schneller Glanz fürs eigene Image, schnell vergessen. Stattdessen geht an diesem Abend eine über mehrere Jahre gewachsene Stückentwicklung über die Bühne: „Lass uns die Welt vergessen – Volksoper 1938“. Eine Produktion, die dort nachbohrt, wo viel zu lange tabuisiert wurde, die Stellung bezieht und auch einfordert: „Was würdest Du tun?“

„Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt.“

„Die Politik ist unwichtig! In vier Wochen ist Premiere! Das ist wichtig!“ Anfang 1938 sind die Proben zur Revueoperette „Gruß und Kuss aus der Wachau“ in vollem Gange. Und auch wenn Regisseur Kurt Hesky es nicht wahrhaben will, die bittere Realität draußen spitzt sich immer mehr zu: Schuschniggs austrofaschistischer „Ständestaat“ und sein Ringen um Unabhängigkeit von Hitler-Deutschland, eine verzweifelt initiierte und dann doch noch gestoppte Volksabstimmung, der Einmarsch der Nationalsozialisten, die Rede am Heldenplatz. Der „Anschluss“ am 12. März 1938 ändert über Nacht alles – auch für die Volksoper. 1898 zum 50. Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph noch mit deutlich antisemitischer Satzung eröffnet, hatten sich die Vorzeichen am Haus inzwischen umgekehrt: Die Volksoper lebte in der Zwischenkriegszeit ganz wesentlich vom kreativen Input ihrer jüdischen Künstlerinnen und Künstler. Und jetzt? „Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt.“ Entlassungen. Vertreibung. Flucht. Verhaftung. Deportation. Ermordung im KZ.

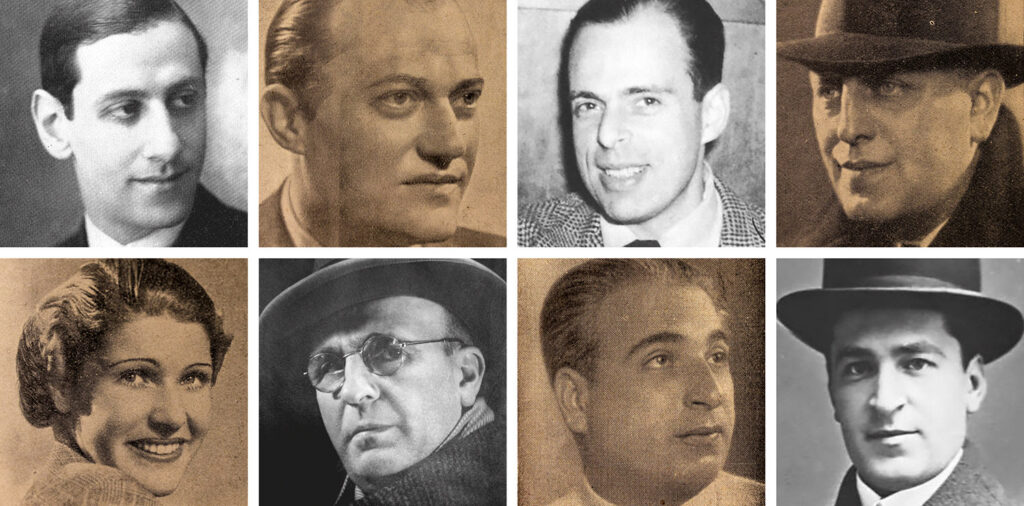

2018 veröffentlichte Historikerin Marie-Theres Arnbom die Ergebnisse einer aufwändigen weltweiten Recherche rund um die letzte Volksopern-Premiere vor dem „Anschluss“, Jara Beneš’ „Gruß und Kuss aus der Wachau“ auf Texte von Hugo Wiener, Kurt Breuer und Fritz Löhner-Beda. Das Ziel: Erinnerungsarbeit für die damaligen Schicksale jüdischer Ensemblemitglieder leisten, ihre Geschichten dem Dunkel der Zeit entreißen, stellvertretend für so viele ausgelöschte oder für immer überschattete Leben. Lotte de Beer wird kurz nach ihrer Berufung 2020 auf die Publikation aufmerksam, die im Zuge von „Lass uns die Welt vergessen“ jetzt in ergänzter Neuauflage erschienen ist. Für die Uraufführung lässt sie Arnboms Erkenntnisse für die Bühne adaptieren: Das Ensemble von heute spielt das Ensemble von damals.

EMPFEHLUNG

Marie-Theres Arnbom:

„‚Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt‘: Aus der Volksoper vertrieben – Künstlerschicksale 1938“

(Ergänzte Neuausgabe 2023)

206 Seiten, Amalthea

Albtraum und Traumwelt

Eine „Stück im Stück“-Situation mit zwei Extremen, wie man sie sich unvereinbarer kaum vorstellen kann: hier fröhlicher Operettenklamauk in köstlichstem Wiener Schmäh, mit spritzigen Choreos (Florian Hurler) und pastelligen Prospekten; dort eine angespannte Probenatmosphäre, die Angst vor den neuesten Nachrichten, eine vergiftete „Ensemblekultur“, in der die einen blinde Panik ums nackte Überleben haben und die anderen ihre Mitgliedschaft in der „Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation“ über eigenmächtig angezogene NS-Uniformen auch auf die Bühne tragen. „Jeder 10. Wiener ist Jude, wissen Sie das?“ – „Ein echter Wiener zählt nur bis 9.“

Der niederländische Regisseur und Autor Theu Boermans hat sich des Spagats zwischen den Erzählebenen angenommen. Mit viel Fingerspitzengefühl zeichnet er nach, was damals hinter den Kulissen der Volksoper so oder ähnlich passiert sein muss. Am linken Bühnenrand positioniert er das Regieteam von 1938, in der Mitte werden in schnellen Probendurchläufen und mit zunehmendem Chaos die einzelnen Szenen von „Gruß und Kuss“ abgespult – dazwischen die schwelenden Konflikte zwischen Opfern, Tätern und „Verdrängern“, die wegschauen, still und ohne jedes Anecken an ihrem brüchigen „Alltag“ festhalten wollen. Historische Aufnahmen, darunter Schuschniggs Rundfunkansprache („Gott schütze Österreich!“) und der frenetische Jubel für Hitler bei dessen Rede am Heldenplatz, geben auf beklemmende Weise den fatalen Lauf der Geschichte wieder. Wie dieser den einzelnen Charakteren mehr und mehr den Boden unter den Füßen wegzieht, wird in privaten, abendlichen Momenten greifbar, die Bühnenbildner Bernhard Hammer auf einem kalten Stahlkarussell verortet.

In der Realität wurde „Gruß und Kuss aus der Wachau“ am 16. Februar 1938 uraufgeführt und nach dem „Anschluss“ in einer „arisierten“ neuen Textfassung noch einen Monat lang gespielt – die Musik des tschechischen Komponisten Jara Beneš wurde weiterhin verwendet, da er im Gegensatz zu den Librettisten nicht jüdischer Herkunft war. Boermans nimmt sich für seine Dramatisierung die Freiheit, das historisch verbürgte Premierendatum um einige Wochen nach hinten zu verlegen, um so die reale Katastrophe und den Operetteneskapismus diametral zuspitzen und die Haltungen seiner Figuren noch schärfer herausarbeiten zu können. Laufende Umbesetzungen abseits jeglicher menschlichen Würde oder künstlerischen Berechtigung werden dadurch erst recht ad absurdum in ihrer Fratzenhaftigkeit entlarvt.

„Ein heiterer deutscher Theaterabend“

An Kunst um der Kunst willen ist anno 1938 ohnehin längst nicht mehr zu denken. Fritz Löhner-Beda, in der Zwischenkriegszeit einer der erfolgreichsten Librettisten und Schlagertexter, wird unmittelbar nach dem „Anschluss“ verhaftet und 1942 in Auschwitz erschlagen. Regisseur Kurt Hesky flüchtet nach Brasilien und findet sich dort im Edelsteinhandel wieder – über eine Fortsetzung seines künstlerischen Schaffens ist nichts bekannt. Victor Flemming, ein Wiener Sängerstar, wird bei seinem Fluchtversuch verhaftet, nach Theresienstadt und Auschwitz deportiert, 1944 ermordet. Intendant Alexander Kowalewski kann dem antisemitischen Druck von innen und außen nichts mehr entgegensetzen, wird seines Amtes enthoben und durch einen „arischen“, regimekonformen Nachfolger ersetzt. Komponist Jara Beneš mit seinen schmissigen Jazz-Rhythmen ist den Nazis ein Dorn im Auge – seine aufstrebende Karriere ist schnell vorbei, er stirbt 1949 völlig verarmt. Dirigent Kurt Herbert Adler flieht in die USA und leitet als einer der einflussreichsten Operndirektoren der Welt über drei Jahrzehnte die San Francisco Opera. Sopranistin Hulda Gerin wird trotz ihrer jüdischen Wurzeln lange protegiert, geht erst nach München und muss dann doch emigrieren – nach dem Krieg gelingt ihr unter dem Namen Hilde Güden eine große Karriere. Nur einige Namen, exemplarisch für unzählige Tragödien. Das Österreich der Nazizeit demontiert sich selbst. Und – Ironie des Schicksals – sorgt dafür, dass all seine erstickte Schaffenskraft von den Überlebenden dieser Gräueltaten in die Welt getragen wird. Ein „Kulturtransfer wider Willen“, wie Marie-Theres Arnbom es in ihrem Buch nennt.

„Was würdest Du tun?“, so die zentrale Frage von „Lass uns die Welt vergessen – Volksoper 1938“. Eine Frage, die uns alle etwas angeht. Für „Gruß und Kuss aus der Wachau“ mündet der aufziehende Genozid im programmierten Bühnenchaos. Fast das gesamte Regieteam wird von einem Tag auf den anderen entlassen, Regisseur Kurt Hesky zum Weiterarbeiten gezwungen – er flüchtet sich in den Alkohol. Solistinnen und Solisten verlieren ihre Rollen, andere sind sofort bereit einzuspringen. Solidarität der „arischen“ Kolleginnen und Kollegen? Jeder ist sich selbst am nächsten. Besonders berührt eine fiktive Figur, die Theu Boermans ins Geschehen integriert: der Souffleur Ossip Rosental (Andreas Patton), ein sensibler, introvertierter Feingeist, der irgendwann sogar seine Kippa gegen eine Hakenkreuzfahne eintauschen muss, um auf dem Nachhauseweg durch die Stadt nicht sein Leben zu riskieren. Er erhängt sich. Und die Volksoper? Propagiert ihre „bereinigte“ Premiere als „heiteren deutschen Theaterabend“. Der von Volksschauspieler Gerhard Ernst als melancholischer Kommentator angelegte Bühnenmeister bringt es auf den Punkt: „Wos soi ma do song? Sperr ma zua …“

„Denn einmal kommt der Tag: dann sind wir frei!“

Wie bringt man den Albtraum 1938 und die Traumwelt der Revueoperette (beide aufwändig und historiengetreu ausgestattet durch Jorine van Beek) auf einen gemeinsamen musikalischen Nenner? Keren Kagarlitsky, die aus Israel stammende Hausdirigentin der Volksoper, war für die Rekonstruktion der Partitur von „Gruß und Kuss“ verantwortlich – nach langwierigen Recherchen konnte in einer Münchner Bibliothek nur noch ein Klavierauszug mit der „arisierten“ neuen Textfassung und einigen wenigen Hinweisen zur Soloinstrumentierung ausfindig gemacht werden. Was da erstmals seit 85 Jahren wieder am Währinger Gürtel erklingt, hat durchaus Ohrwurmcharakter, kleine komödiantische Perlen und einiges an Schwung zu bieten – „catchy und kitschy“, wie Kagarlitsky es nennt. Diesen heilen Schein kontrastiert sie mit „entarteter“ Musik von Arnold Schönberg, Viktor Ullmann und Gustav Mahler. Musikalische Brücken hat Kagarlitsky selbst noch während der Proben komponiert, unter dem unmittelbaren Eindruck des Angriffs der Hamas auf ihr Heimatland am 7. Oktober 2023. Militärische Blechrhythmen nisten sich da in Beneš’ streicherselige Operettenkulisse ein, ein hebräisches Gebet für den Frieden wird zitiert und über all dem schwebt die unendliche Trauer in Fritz Löhner-Bedas im Herbst 1938 im KZ entstandenen „Buchenwaldlied“:

„O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen,

und was auch unser Schicksal sei,

wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen,

denn einmal kommt der Tag: dann sind wir frei!“

Oft genug wird die soziale Sprengkraft von Theater beschworen – oft genug ist ein Vorstellungsbesuch in Rekordzeit wieder vergessen. Nicht diesmal. „Lass uns die Welt vergessen – Volksoper 1938“ lässt einen nicht mehr los, die Beklemmung hält noch Tage, noch Wochen später an. „Bis die Vergangenheit mich einholt und es verbietet, spiele ich die Zukunft!“ Welche Zukunft verhandeln wir? Haben wir wirklich aus der Vergangenheit gelernt? Was setzen wir gerade jetzt wieder aufs Spiel? Von der süßlichen Idylle von Gasthaus, Ritterschloss und Dampferfahrt bleibt nicht viel übrig, wenn Zeilen wie „Das Schönste ist der Wassersport“ mit Original-Filmdokumenten von Europa den Rücken kehrenden, überfüllten Flüchtlingsbooten bis zur Grenze des Erträglichen pervertiert werden. Das Lachen bleibt einem im Halse stecken, und vielleicht liegt genau hierin die Crux des vielzitierten Operetteneskapismus: „Lass uns die Welt vergessen“ – aber auch die Mitmenschen, mit der wir auf ihr leben? Am Ende sitzt Librettist Hugo Wiener in seinem Zufluchtsort Bogotá an einem verstimmten Klavier und singt „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“.

STÜCK

Buch von Theu Boermans unter Verwendung von Text und Musik aus „Gruß und Kuss aus der Wachau“ (1938), Operette von Jara Beneš, Hugo Wiener, Kurt Breuer und Fritz Löhner-Beda

Mit zusätzlicher Musik von Arnold Schönberg, Viktor Ullmann und Gustav Mahler sowie neu komponierter Musik von Keren Kagarlitsky

Musikalische Leitung Keren Kagarlitsky

Inszenierung Theu Boermans

Choreografie Florian Hurler

Bühnenbild Bernhard Hammer

Kostüme Jorine van Beek

Licht Alex Brok

Video Arjen Klerkx

Sounddesign Martin Lukesch

Dramaturgie Peter te Nuyl

Historische Beratung Marie-Theres Arnbom

Alexander Kowalewski, Intendant Marco Di Sapia

Ossip Rosental, Souffleur Andreas Patton

Hugo Wiener, Autor Florian Carove

Fritz Löhner-Beda, Librettist Carsten Süss

Kurt Herbert Adler, Dirigent Lukas Watzl

Kurt Hesky, Regisseur Jakob Semotan

Leo Asch, Bühne und Kostüm Szymon Komasa

Bühnenmeister Gerhard Ernst

Hulda Gerin (Miss Violet) Johanna Arrouas

Viktor Flemming (Graf Uli von Kürenberg) Ben Connor

Fritz Imhoff (Püringer) Karl-Michael Ebner

Trudl Möllnitz (Franzi) Theresa Dax

Olga Zelenka (Resi) Sofia Vinnik

Kathy Treumann (Anni) Julia Koci

Walter Schödel (Werkmeister) Nicolaus Hagg

Frida Hechy (Witwe Aloisia Bründl) Ulrike Steinsky

Emil Kraus (Otto Binder) Sebastian Reinthaller

Franz Hammer (Pepi Marisch, Briefträger) Johannes Deckenbach

Kurt Breuel (Graf Ulrich von Kürenberg) Kurt Schreibmayer

Johanna Kreuzberger (Amalasvintha von Kürenberg) Regula Rosin

Horst Jodl Robert Bartneck

Fritz Köchl Axel Herrig

Hans Frauendienst (Wirt Glöckerl) Thomas Sigwald

Ensemble Kilian Berger, Victoria Demuth, Oliver Floris, Michael Konicek, Benjamin Oeser, James Park, Marina Petkov, Jennifer Pöll, Philip Ranson, Rebecca Soumagné, Anja Štruc, Anetta Szabo

Orchester der Volksoper Wien

Weitere Termine 3. April 2024, Wiederaufnahme im April und Mai 2025 (Infos und Termine auf der Website der Volksoper Wien)

Dieser Artikel ist eine Leseprobe aus unserer Ausgabe März/April 2024