Aix-en-Provence / Festival d’Aix-en-Provence (Juli 2025) Cavallis „La Calisto“ unter dem provenzalischen Sternenhimmel

Während das diesjährige Festivalprogramm in Aix-en-Provence mit Gustave Charpentiers „Louise“ vor allem dem französischen Publikum entgegenkommt, zielt man im Théâtre de l’Archevêché mit „La Calisto“ aus dem Jahr 1651 auf die Barockmusikliebhaber. Zugleich gewinnt man die Freunde einer spielerischen Opulenz auf der Bühne, die sich dem Stück und dem Publikum gleichermaßen verpflichtet fühlt. Francesco Cavalli (1602-1676) ist ein Erbe Claudio Monteverdis und ein Meister des venezianischen Barocks eigenen Rechts. Der melodiensatte, beredte Charme der Musik entfaltet bei Sébastien Daucé und seinem Ensemble Correspondence unter dem provenzalischen Sternenhimmel seinen eigenen Charme. Selbst, wenn man sich hier und da mehr prägnante Zuspitzung vorstellen könnte.

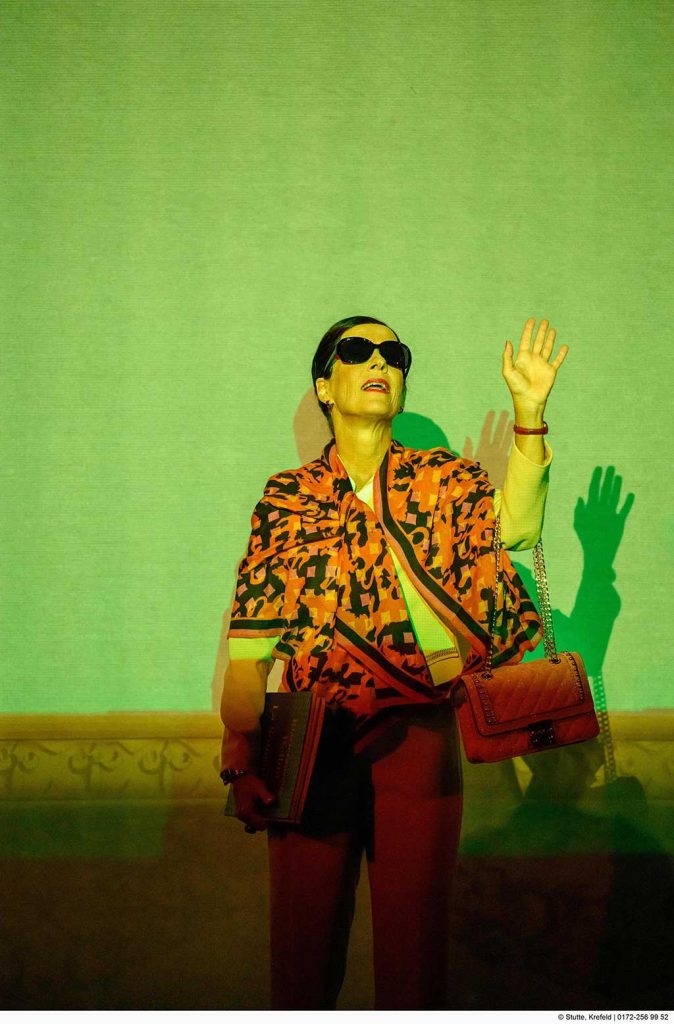

Für das verblüffend gut in heutige Gender-Diskurse passende Stück treffen Jetske Mijnssen (Regie), Julia Katharina Berndt (Bühne), Hannah Clark (Kostüme) und Dustin Klein (Choreografie) den ästhetischen Ton. Die Verwirrung der Gefühle bzw. die Übergriffe der Mächtigen, die Librettist Giovanni Faustini aus Ovids „Metamorphosen“ für Cavallis Oper in die Götterwelt um Jupiter herum verlegt hat, wird in die Realität der Entstehungszeit projiziert. Nicht diverse Götter und Nymphen zelebrieren sexuelle Begehrlichkeiten und Irritationen samt daraus resultierender handfester Machtkämpfe, sondern diejenigen, die man sich unter barockem Hochadel vorstellt. Hier wohnt kein Gott in den Sälen eines Palastes, hier tanzt ein König. In einer Einlage ist Alex Rosen dabei so witzig und ver-rückt, dass die Höflinge es auch versuchen. Meistens ist dieser König, der eigentlich Jupiter ist, aber als Frau (Diana) auf der Pirsch nach der schönen Hofdame Calisto (fabelhaft: Lauranne Oliva). Er küsst sie als Diana so, dass sie tief irritiert ist. Als mit Kopfstimme singende Diana erkennen sie alle, den Göttervater auf Abwegen allerdings nicht.

Die Königin (Anna Bonitatibus als Queen Juno) macht kurzen Prozess mit der vermeintlichen Konkurrentin, serviert sie ab und lässt ihr von diensteifrigen Höflingen die Haare entwürdigend stutzen. Neben der atmosphärischen Inspirationsquelle „Gefährliche Liebschaften“ kommt einem auch Peter Greenaways „Der Kontrakt des Zeichners“ in den Sinn. Die Entlarvung der Doppelmoral der Adeligen in ihren opulenten historischen Kostümen besorgen sie selbst. Am Ende erlaubt sich Mijnssen doch eine Pointe. Die von Jupiter gerade noch gerettete und wie eine Himmelskönigin herausgeputzte Calisto ersticht ihn. Was bei einem König schwer, bei einem Chefgott gar nicht vorstellbar ist. Immerhin hatte er vorher seinen Spaß. Auch alle anderen Protagonisten fühlen sich sichtbar wohl in dieser Kulisse und in ihrer Aufmachung. Im Stück bekommt Calisto von Jupiter am Firmament einen Platz als Sternbild. In Aix-en-Provence wird daraus ein Funksignal in die ferne Zukunft selbstbestimmter Frauen.

Dr. Joachim Lange

„La Calisto“ (1651) // Dramma per musica von Francesco Cavalli