Madrid / Teatro Real (März 2021) Bellinis „Norma“ in dualer Deutung

In Spanien begegnet man der Corona-Krise mit Ruhe, Phantasie und einem gut ausgearbeiteten Hygienekonzept – und füllt so das Teatro Real mit 65 Prozent der Gesamtkapazität. Das Madrider Publikum weiß die Kulturpolitik der Regierung unter schwierigen Bedingungen zu schätzen und dankt mit einer ausverkauften Premiere von Vincenzo Bellinis „Norma“. Ein Blick von Berlin, Paris und Wien könnte sich lohnen …

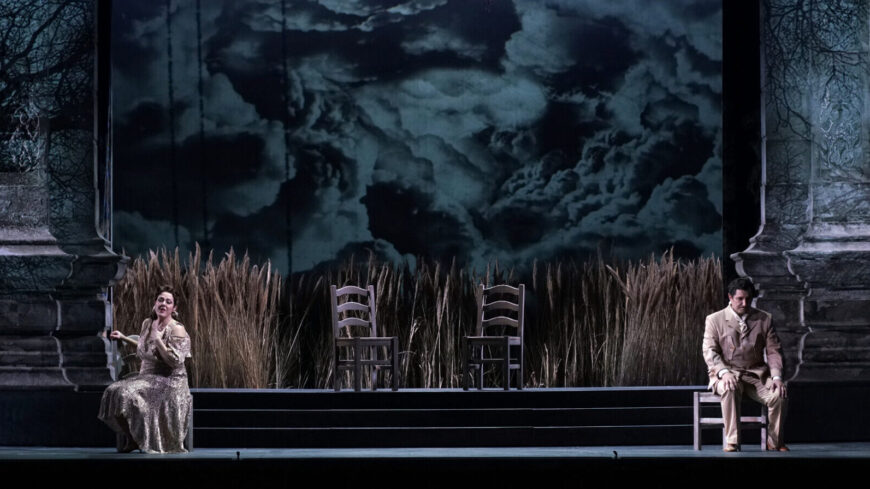

Der australische Regisseur Justin Way sieht eine interessante Parallele zwischen dem Stoff der „Norma“ und dem politischen Geschehen in Norditalien zur Zeit ihrer Uraufführung an der Mailänder Scala 1831. Nach der Niederlage Napoleons war Norditalien unter habsburgische Herrschaft gekommen, was dort die ersten nationalistischen Bewegungen provozierte. So lässt Way das Stück in einem alten italienischen Theater spielen, in dem die Kompagnie gerade „Norma“ probt. Dem Publikum zweigt sich auf diese Weise eine Dualität Primadonna/Norma, Habsburger/Römer und Chor/italienische Patrioten. Dabei hält Way auch eine romantische Ästhetik für geeignet, ein derzeit wichtiges Thema anzusprechen: Soll sich ein Volk gegen seine Besatzer auflehnen oder nicht? Charles Edwards kreiert dazu ein Theater im Theater, mit einem mehrrangigen Zuschauerblock an einer Seite, aus dem die Habsburger dem Treiben der urwüchsigen Gallier bisweilen zusehen, und einer altmodisch-romantischen Ausstattung aus der Theaterpraxis jener Zeit sowie den entsprechenden Kostümen von Sue Willmington. Nicolás Fischtel beleuchtet das Ganze mit dem warmen unfokussierten Licht jener Zeit. In diesem Spannungsfeld findet mit guter Personenregie der für beide unlösbare heimliche Konflikt zwischen Norma als Druidenpriesterin und Pollione als habsburgischem Besatzer statt. Am Schluss gehen sie gemeinsam in das in Flammen aufgehende Theater – ein Finale wie in Wagners „Götterdämmerung“. Auf der anderen Seite versteht es Way aber auch, die dem traditionellen Frauenverständnis zu jener Zeit weit vorauseilende Persönlichkeit Normas glaubhaft darzustellen. Sie ist nicht nur bedeutende Druidenpriesterin und Sprecherin der Götter, sondern auch Liebhaberin, Mutter, verlassende Gattin, Freundin, Richterin, aber auch Ausführende sowie Opfer zeremonieller Praxis. Damit war Norma zu ihrer Zeit schon eine moderne Frau, stark und ebenso wagemutig wie aktiv im Treffen von Entscheidungen.

Das bildet sich auch im Gesang der meisten Protagonisten ab, der nicht unbedingt mit den Prinzipien des Belcanto zu vereinbaren ist, der gerade mit der „Norma“ große Blüte erreichte. Yolanda Auyanet betont mit einem kräftigen und charaktervollen Sopran die Intensität der Emotionen der Titelpartie, bisweilen bis an ihre stimmlichen Grenzen stoßend. Clémentine Margaine als Adalgisa überzeugt mit einem klangvollen und variationsreichen Mezzo, allerdings nicht immer verständlich. Michael Spyres wirkt als Pollione etwas steif, kann aber mit seinem kräftigen, wenn auch nicht glänzenden Tenor gut mithalten. Roberto Tagliavinis Bass fehlt der für Belcanto wünschenswerte Balsam. Marco Armiliato am Pult des Orquesta Titular del Teatro Real sorgt nicht immer für die Feinheiten und die Dynamik der Musik Bellinis und betont immer wieder auch die dramatischen Momente. Der von Andrés Maspero geleitete Chor des Teatro Real singt mit Maske ausgezeichnet und wird von Jo Meredith auch effektvoll choreografiert.

Klaus Billand

„Norma“ (1831) // Tragedia lirica von Vincenzo Bellini